Das Suchen über Künstliche Intelligenz trendet: Was das für Ihre PR bedeutet

Immer mehr Menschen befragen online KI-Systeme wie ChatGPT oder Perplexity anstelle von Google. Doch während eine klassische Suchmaschine den Nutzer:innen gleich mehrere Ergebnisse zur Auswahl stellt, liefert eine KI nur eine einzige „Wahrheit“ oder maximal zwei Formulierungsvorschläge, aus denen man dann wählen kann. Schauen wir uns doch in diesem Blogbeitrag einmal an, was das für Ihre PR und Ihre Botschaften bedeutet. Wo liegen die Chancen? Und wo die Risiken?

Die neue Suchrealität mit Künstlicher Intelligenz

Bisher galt: Wer bei Google gut platziert ist, hat eine hohe digitale Sichtbarkeit und kann seine Botschaften im Netz optimal streuen. Nutzer:innen wiederum konnten aus verschiedenen Quellen wählen, unterschiedliche Perspektiven vergleichen und sich eine eigene Meinung bilden. KI-gestütztes Suchen funktioniert grundlegend anders. Und Unternehmen müssen auf die veränderten Bedingungen reagieren, um nicht abgehängt zu werden.

Im Ring: KI-Suche vs. Google

Der größte und augenscheinlichste Unterschied zwischen einer KI-Suchmaschine und einer klassischen liegt in der Art der Ergebnisdarstellung. Während Google eine Vielzahl von Links – gekauft oder nicht – liefert, aus denen Nutzer:innen wählen können, versucht eine KI, immer die „beste“ Antwort direkt zu formulieren. Dadurch haben Nutzer:innen weniger Möglichkeiten, eigene Recherchen anzustellen, und sind stärker durch die Antwort der KI beeinflussbar.

Wie sehr, das zeigt eine aktuelle Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Laut Studie würden nur 27 Prozent der deutschen Nutzer:innen die Ergebnisse von KI prüfen. Auch gaben lediglich 15 Prozent der deutschen Befragten an, KI-generierte Ergebnisse zu überarbeiten, stattdessen würden sie häufig einfach unkritisch übernommen. International sieht es nicht viel besser aus. Ein gefährlich sorgloser Umgang mit der KI.

Denn: Häufig fehlt auch die Transparenz bezüglich der Quellen: Google listet die Websites auf, von denen die Informationen stammen, sodass eine Bewertung der Glaubwürdigkeit auf einen Klick möglich ist. KI-Modelle hingegen nennen nicht immer die genauen Referenzen, was es für Nutzer:innen schwieriger macht, die Herkunft der Inhalte nachzuvollziehen.

Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der Aktualität der Inhalte. Während Google kontinuierlich neuen Content indexiert und stets aktuelle Suchergebnisse bereitstellt, ist es möglich, dass die KI-Suchmaschine auf veraltete Trainingsdaten zurückgreift. Dies kann dazu führen, dass KI-Modelle längst überholte oder falsche Informationen ausspielen. Dieses Manko gibt die KI sogar zu. Vorausgesetzt, man fragt danach. ChatGPT antwortet zum Beispiel im Februar 2025 auf die Frage, wie alt seine Trainingsdaten sind, so: „Meine Trainingsdaten reichen bis Juni 2024. Für aktuelle Informationen kann ich jedoch eine Webrecherche durchführen.“ Na, immerhin!

Vermehrtes Suchen mit KI macht Strategiewechsel erforderlich

All die hier aufgeführten Unterschiede zwischen einer Suche mit Künstlicher Intelligenz oder mit klassischen Suchmaschinen bedeuten für Unternehmen und PR-Profis, dass sie ihre bisherigen Strategien überdenken müssen. Es gilt, diese an das „New Normal“ anzupassen.

Bisher reichte beispielsweise klassische Suchmaschinenoptimierung (SEO), um in den Google-Suchergebnissen sichtbar zu sein. Das ist nun nicht mehr so. Im Rahmen der aktuell häufig als GEO – Generative Engine Optimization – bezeichneten Strategie müssen sich Websites heute mehr denn je als „vertrauenswürdige Quelle“ beweisen und Unternehmen müssen auf diesen Websites, zum Beispiel auf Nachrichtenportalen, stattfinden. Nur so werden sie in den von KI generierten Antworten berücksichtigt. Dies erfordert weiterentwickelte Ansätze in der Content-Erstellung und eine stärkere Fokussierung auf fundierte, qualitativ hochwertige Inhalte.

Warum Unternehmen mit GEO auf das gesteigerte Suchen mit KI antworten sollten

GEO steht für Generative Engine Optimization und beschreibt Strategien, um Inhalte so zu gestalten, dass sie von KI-gestützten Suchsystemen bevorzugt werden. Während SEO sich darauf konzentriert, wie ein Algorithmus Websites indexiert und rankt, geht es bei GEO um die Frage, welche Quellen eine KI für glaubwürdig und relevant hält.

Wer jetzt aber denkt, GEO sei ein Ersatz für SEO, der irrt. Vielmehr ist es eine logische Weiterentwicklung, die die digitale Sichtbarkeit in einer KI-dominierten Zukunft langfristig sichert. Wer sich darauf einstellt, bleibt auch in der nächsten Generation der Suchmaschinen relevant.

Die 5 Grundprinzipien von GEO und ihre Bedeutung für die PR

Für die PR bedeutet das: Reichweite wird nicht nur von Journalist:innen und klassischen Medien bestimmt, sondern noch mehr als bisher von Algorithmen, die Inhalte nach Glaubwürdigkeit, Konsistenz und Nutzerrelevanz bewerten. Wer sich also in der Öffentlichkeit bestmöglich positionieren will, muss sicherstellen, dass seine Inhalte KI-gerecht aufbereitet sind. Und das geht so:

1. Reputation entscheidet

Man kann es nicht oft genug sagen: Unternehmen, die in KI-generierten Antworten auftauchen wollen, müssen vor allem ihre Glaubwürdigkeit stärken. Das geht zum Beispiel mit Expertenstatements in Onlinefachmedien, Studien, Whitepapers und Zitaten in vertrauenswürdigen Quellen. Corporate Blogs und Thought-Leadership-Beiträge können zusätzlich helfen, sich als zuverlässige Stimme im eigenen Fachbereich zu positionieren. Und Pressemitteilungen sollten nicht nur für Journalist:innen, sondern auch für KI-Suchmaschinen optimiert sein – mit klaren, faktenbasierten Inhalten und Verlinkungen zu seriösen Quellen.

2. Semantik wird wichtiger

Während klassische SEO auf die gezielte Platzierung von Keywords und auf Semantik setzt, arbeiten KI-Systeme vermehrt mit semantischer Analyse, also auf die Bewertung von Inhalten im Kontext. PR-Profis wie wir von Public Affairs, die sich auf GEO verstehen, bereiten Inhalte daher so auf, dass sie ganze Themenfelder abdecken – nicht nur einzelne Begriffe. FAQ-Formate, ausführliche Analysen und strukturierte Erklärungen unterstützen also dabei, von KI als fundierte Quelle erkannt zu werden. Interviews und Expertenmeinungen sollten zudem kontextualisiert werden, damit Suchmaschinen den inhaltlichen Zusammenhang erkennen können.

3. Maschinenlesbare PR ist Trumpf

KI-Modelle bevorzugen Inhalte, die sich leicht analysieren lassen. Unstrukturierte, schwammige Texte haben es schwerer, von Künstlicher Intelligenz als wertvoll eingestuft zu werden. Pressemitteilungen, Blogartikel und Whitepapers sollten daher gut gegliedert sein – mit sinnvollen Überschriften, Listen, Zwischenüberschriften und kurzen, präzisen Absätzen. Zitate und Kernaussagen sollten gut erkennbar sein, damit KI sie leicht extrahieren kann. Das ist sehr ähnlich wie beim Texten nach SEO.

4. Engagement und Interaktion sind relevant

KI bewertet nicht nur den Inhalt selbst, sondern auch die Reaktion der Nutzer:innen. Inhalte, die viel geteilt, kommentiert oder in Social Media diskutiert werden, haben eine höhere Chance, in KI-Suchergebnissen aufzutauchen. PR-Kampagnen sollten daher nicht nur auf klassische Medienabdeckung, sondern auch auf Social-Media-Interaktion setzen. Virale Inhalte oder gut diskutierte Debatten unterstützen, die KI-Relevanz einer Marke zu erhöhen.

Die Zusammenarbeit mit Multiplikator:innen, Influencer:innen und Meinungsführer:innen wird in diesem Zusammenhang noch wichtiger als bisher, da deren Inhalte von Suchmaschinen-KIs ebenfalls berücksichtigt werden.

5. Plattformübergreifende Präsenz braucht Konsistenz

PR muss breiter als bisher denken: Inhalte müssen für eine hohe KI-Relevanz nicht nur auf Unternehmenswebsites, sondern auch auf LinkedIn, YouTube, in Fachportalen und Podcasts präsent sein. Denn eine konsistente PR-Botschaft über verschiedene Plattformen hinweg erhöht die Chance, als vertrauenswürdige Quelle anerkannt zu werden. Gastbeiträge und Erwähnungen in externen, etablierten Medien sind hierbei besonders wertvoll, da KI sie als Indikator für Glaubwürdigkeit nutzt.

Die Gefahr von Falschinformationen durch KI-Suche

Und was passiert, wenn die Suche über Künstliche Intelligenz falsche oder negative Informationen über ein Unternehmen verbreitet? Anders als bei Google, wo mehrere Suchergebnisse verglichen werden können, präsentiert KI ja nur eine einzige, vermeintlich „richtige“ Antwort. Fehlerhafte oder verzerrte Informationen lassen sich schwer korrigieren. Daher sollten Unternehmen möglichst proaktiv handeln:

- Agieren, nicht reagieren: Kontinuierliches Bereitstellen aktueller und transparenter Informationen im Netz hilft, von der KI-Suchmaschine als vertrauenswürdige Quelle anerkannt zu werden.

- Auf dem Laufenden bleiben: Permanentes Monitoring der KI-Antworten ermöglicht rasches Eingreifen bei Fehlinformationen, zum Beispiel durch die schnelle Veröffentlichung vertrauenswürdiger Inhalte auf für die KI relevanten Plattformen.

- Vorbereitet sein: Da sich Fehlinformationen schnell verbreiten können, sollten sich Unternehmen wappnen, um möglichst schnell reagieren zu können.

Was tun, wenn die KI-Suchmaschine halluziniert?

Nicht immer liegt es an fehlerhaften Quellen, wenn die Suche über KI ein für das Unternehmen negatives Suchergebnis liefert. Denn Künstliche Intelligenz ist darauf trainiert, Antworten auf Fragen zu generieren. KI will also die gestellte Aufgabe um jeden Preis erfüllen – selbst, wenn die Maschine dafür nicht über ausreichende oder verlässliche Informationen verfügt. In solchen Fällen kann es vorkommen, dass die KI eine Antwort erfindet. Ein Phänomen, das als „Halluzinationen“ bezeichnet wird. Diese entstehen insbesondere dann, wenn:

- die KI keine oder nur unzureichende Daten zu einer bestimmten Anfrage findet. Zum Beispiel, wenn Sie nach Informationen zu einer Person fragen, die nicht in der Öffentlichkeit steht und über die es im Netz keine Informationen gibt. Die Algorithmen versuchen dann, eine plausible Antwort zu konstruieren, anstatt die bestehende Wissenslücke zuzugeben.

- verzerrte oder veraltete Daten in den Trainingsmodellen enthalten sind. Da Künstliche Intelligenzen manchmal keinen Zugriff auf Live-Datenquellen haben, können Informationen aus vorab trainierten Datenbeständen unter Umständen nicht den neuesten Stand der Wissenschaft oder der Technologie widerspiegeln. Hier ist Vorsicht bei der Interpretation der durch die KI-Suche gelieferten Ergebnisse geboten.

Können Unternehmen das Suchergebnis einer KI beeinflussen?

Unternehmen sind in Sachen KI-Halluzinationen durchaus handlungsfähig. Denn es gibt einige, wenn auch begrenzte Möglichkeiten, auf die Suchergebnisse von Künstlicher Intelligenz Einfluss zu nehmen. Ein paar der Maßnahmen kennen wir ja bereits aus dem Kapitel „GEO“ weiter oben im Text:

- Einige Unternehmen arbeiten mit Anbietern von KI-gestützten Suchdiensten aktiv zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Daten korrekt und aktuell sind.

- Gut aufbereitete Daten, etwa durch strukturierte Metadaten und maschinenlesbare Formate, erhöhen die Wahrscheinlichkeit, von KI-Systemen als Quelle verwendet zu werden.

- Studien und datenbasierte Veröffentlichungen in anerkannten Fachquellen werden oft von KI-Algorithmen bevorzugt berücksichtigt.

- KI liebt klare, häufig wiederholte und einheitliche Informationen. Inkonsistente oder widersprüchliche Inhalte können hingegen die Maschine verwirren und zu Fehlinterpretationen führen.

- Da KI-Modelle auf natürliche Sprache trainiert sind, sollten Unternehmen ihre Inhalte auch so gestalten, dass sie gut von KI verstanden und verarbeitet werden können.

Tipp: Fragen Sie einfach mal die KI, auf welche Art der Information und auf welche Quellen sie am liebsten zugreift, und forcieren sie – wenn möglich – eine positive Berichterstattung über Sie, Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung auf genau diesen Plattformen.

PR muss sich kritisch mit KI und dem neuen Suchverhalten auseinandersetzen

Die Verlagerung von der klassischen Google-Suche zur KI-gestützten Suche stellt eine erhebliche Herausforderung für die Öffentlichkeitsarbeit eines Unternehmens dar. Die zunehmende Zentralisierung von Informationen durch KI bedeutet weniger Vielfalt und Transparenz in der Meinungsbildung. Unternehmen und PR-Profis dürfen sich nicht darauf verlassen, dass ihre Inhalte automatisch von der Künstlichen Intelligenz berücksichtigt werden. Gleichzeitig eröffnen sich neue strategische Möglichkeiten für eine smarte Positionierung in der KI-Welt.

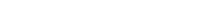

Als Agentur für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit haben wir von Public Affairs, der PR-Unit der Kommunikationsagentur Counterpart Group, dieses Thema bereits auf dem Schirm und entwickeln entsprechende PR-Strategien, um unsere Kund:innen auch in einer KI-dominierten Suchlandschaft optimal zu positionieren. Die Zukunft der PR wird jedenfalls durch KI anspruchsvoller – und wir helfen Ihnen dabei, den richtigen Weg zu finden. Gehen Sie jetzt den ersten Schritt und schreiben Sie uns an big-hit@public-affairs.de.

Autorin: Sonja Müller

Beitrag vom 05.05.2025, aktualisiert am 05.12.2025